Indice Foyer ÃlectricitÃĐ du dÃĐsert DÃĐserts du monde RÃĐseau ÃĐlectrique Types de production Comparaison RÃĐseau dÂīeau HydrogÃĻne Novelle industrie Villes vertes Transition ÃĐnergÃĐtique Imprimer

La transition ÃĐnergÃĐtique

Cela fait longtemps que je me pose la question de savoir si une transition ÃĐnergÃĐtique, telle qu'elle est propagÃĐe partout, est rÃĐellement possible. J'ai donc rassemblÃĐ diverses informations pour calculer la situation. De telles calculs ne sont pas trÃĻs prÃĐcis, car ils reposent souvent sur des moyennes ; en rÃĐalitÃĐ, des calculs prÃĐcis dÃĐpendent de valeurs individuelles exactes. Il est difficile d'obtenir des valeurs prÃĐcises, non seulement parce qu'elles sont souvent cachÃĐes ou falsifiÃĐes, mais aussi parce que personne n'a encore vraiment rÃĐflÃĐchi à ce sujet. Il existe bien sÃŧr diffÃĐrentes techniques, chacune ayant ses propres valeurs et efficacitÃĐs. Prenons par exemple une ÃĐolienne : dans mes calculs, je pars des ÃĐoliennes les plus rÃĐcentes, d'une puissance d'environ 10 mÃĐgawatts. Il est tout à fait possible qu'il y ait dans dix ans des ÃĐoliennes d'une puissance de 15 mÃĐgawatts, qui nÃĐcessiteraient ÃĐgalement d'autres espaces, et dans ce cas, les calculs devraient Être refaits. NÃĐanmoins, les calculs actuels montrent certaines limites et une direction claire, une direction vers une continuitÃĐ sans ÃĐgard pour les consÃĐquences de cette action. Mais examinons de plus prÃĻs les rÃĐsultats de divers calculs :

En Allemagne, les voitures particuliÃĻres consomment à elles seules environ 2 500 kWh d’ÃĐlectricitÃĐ par vÃĐhicule et par an. MultipliÃĐ par les quelque 44 000 000 de voitures, cela reprÃĐsente une demande supplÃĐmentaire d’environ 110 TWh. Cela reprÃĐsente environ ~ 22 % de demande ÃĐlectrique supplÃĐmentaire, ou 11 nouvelles centrales ÃĐlectriques de 10 tÃĐrawattheures chacune par an, produisant environ 1 gigawatt d’ÃĐlectricitÃĐ, ou mÊme environ 12 500 nouvelles ÃĐoliennes, si toutes les voitures ÃĐtaient effectivement ÃĐlectriques demain. Cela nÃĐcessiterait environ 100 kmÂē d’espace pour les ÃĐoliennes. Comme indiquÃĐ, cela ne concerne que les voitures particuliÃĻres… Ne sont pas inclus dans le calcul les 3,8 millions de camions et les 2,5 millions de tracteurs routiers. Un camion consomme en moyenne 114 000 kWh par an, soit environ 706,8 TWh supplÃĐmentaires. C'est dommage, car cela nÃĐcessiterait environ 81 000 ÃĐoliennes supplÃĐmentaires, ce qui occuperait environ 648 kmÂē. La conversion des mÃĐnages privÃĐs du fioul, du charbon, des granulÃĐs de bois et du gaz naturel aux modes de chauffage ÃĐlectrique constituera un autre problÃĻme. La consommation ÃĐnergÃĐtique des logements s'ÃĐlÃĻve en moyenne à environ 17 644 kilowattheures par an et par mÃĐnage. Avec 41 millions de mÃĐnages privÃĐs, cela reprÃĐsente environ 723 TWh supplÃĐmentaires, ce qui nÃĐcessiterait environ 82 000 ÃĐoliennes supplÃĐmentaires, pour un espace requis d'environ 656 kmÂē. L'industrie allemande a consommÃĐ 911,11 TWh en 2023, soit environ 103 000 ÃĐoliennes supplÃĐmentaires, pour un espace requis d'environ 824 kmÂē. Il nous faudrait donc couvrir une consommation annuelle d'environ 2 450 TWh en ÃĐlectricitÃĐ d'ici 2050, car nous souhaitons atteindre la neutralitÃĐ climatique d'ici là . Nous pourrions certainement en fournir une partie grÃĒce au photovoltaÃŊque, mais mÊme dans ce cas, les besoins en espace seraient considÃĐrables. Un kilomÃĻtre carrÃĐ de photovoltaÃŊque ne produit que 0,18 TWh par an. Pour couvrir la moitiÃĐ de la demande, il faudrait une surface colossale de 6 800 kmÂē. Il faudrait ÃĐgalement construire 245 centrales ÃĐlectriques conventionnelles d'une puissance de 1 gigawatt chacune. Une centrale à gaz de 1 GW, bÃĒtiments d'exploitation compris, nÃĐcessite environ 2 à 3 kmÂē d'espace ; les centrales à gaz nÃĐcessitent 530 millions de mÂģ d'eau par an ; les centrales à charbon n'ont besoin que de 0,5 à 1 kmÂģ de surface, mais l'extraction du charbon nÃĐcessite 4 à 5 kmÂē et consomme 1,54 milliard de mÂģ d'eau ; et les centrales nuclÃĐaires nÃĐcessitent 1,5 à 2 kmÂē d'espace et 2,44 milliards de mÂģ d'eau. La construction de centrales à gaz à elle seule nÃĐcessiterait environ 500 kmÂē d'espace et consommerait environ 130 milliards de mÂģ d'eau. Cela ne concernerait qu'un seul pays, l'Allemagne, un pays relativement petit.

Toutefois, cela n'inclut pas les centres de donnÃĐes et les expansions attendues liÃĐes à l'intelligence artificielle. Selon les prÃĐvisions, la consommation mondiale d'ÃĐlectricitÃĐ des centres de donnÃĐes d'IA sera multipliÃĐe par onze entre 2023 et 2030, annÃĐe de rÃĐfÃĐrence : elle passera de 50 milliards de kilowattheures à environ 550 milliards de kilowattheures. Avec les autres centres de donnÃĐes, cela signifie qu'environ 1 400 tÃĐrawattheures d'ÃĐlectricitÃĐ seront utilisÃĐs pour le traitement centralisÃĐ des donnÃĐes en 2030, ce qui correspond à environ 56 % de la demande ÃĐnergÃĐtique totale de l'Allemagne. Ceci est associÃĐ Ã une augmentation des ÃĐmissions de gaz à effet de serre des centres de donnÃĐes, de 212 millions de tonnes en 2023 à 355 millions de tonnes en 2030, malgrÃĐ le dÃĐveloppement attendu des ÃĐnergies renouvelables pour la production d'ÃĐlectricitÃĐ. Source : Ãko-Institut

Nous ne souhaitons donc pas aborder les diffÃĐrents projets de villes intelligentes, tout comme nous ne voulons pas ÃĐvoquer les fantasmes liÃĐs au captage du CO2. MalgrÃĐ toutes les ÃĐconomies potentielles gÃĐnÃĐrÃĐes par ces projets, il faut toujours prendre en compte les coÃŧts de construction et d'ÃĐlimination des appareils ÃĐlectroniques nÃĐcessaires, ainsi que leur expÃĐdition en Inde ou en Afrique. Dans ce cas, le concierge qui baisse le chauffage de l'ÃĐcole ou coupe la ventilation du gymnase aprÃĻs l'ÃĐcole de sport est, dans la plupart des cas, le meilleur choix. Concernant la consommation ÃĐlectrique de l'intelligence artificielle pour ces projets de villes intelligentes, voire de gigantesques centrales de captage du CO2, il convient certainement de se demander quelles ÃĐconomies sont rÃĐellement escomptÃĐes et oÃđ.

La tendance est telle que la demande future d'ÃĐlectricitÃĐ d'ici 2030 ne pourra Être satisfaite par les ÂŦ ÃĐnergies renouvelables Âŧ tant vantÃĐes, qui ne reprÃĐsentent qu'environ 10 % du mix ÃĐnergÃĐtique mondial. Des chiffres sont rÃĐguliÃĻrement prÃĐsentÃĐs montrant que, pour la premiÃĻre fois en Allemagne, la part des ÃĐnergies renouvelables dans la production d'ÃĐnergie est supÃĐrieure (> 50 %) à celle des combustibles fossiles, et ce principalement en ÃĐtÃĐ. Cependant, il s'agit toujours de la demande actuelle, sans tenir compte de la conversion des vÃĐhicules, des mÃĐnages, du traitement des donnÃĐes et de l'industrie. D'ici 2030, l'UE vise 90 % d'ÃĐnergie renouvelable et non 90 % de neutralitÃĐ climatique, comme on pourrait le penser, car c'est impossible, et je pense que les responsables en sont conscients. Je ne pense pas non plus que la neutralitÃĐ climatique d'ici 2050 soit possible.

De plus, tous ces ÃĐquipements : ÃĐoliennes, photovoltaÃŊques et les nombreux composants ÃĐlectroniques nÃĐcessaires à leur fonctionnement contiennent de grandes quantitÃĐs de terres rares et de mÃĐtaux critiques. AprÃĻs 25 à 30 ans maximum, lorsque ces installations devront Être remplacÃĐes, des milliards de tonnes de dÃĐchets et de ferraille seront produits dans le monde, actuellement irrÃĐcupÃĐrables.

De plus, des ÃĐtudes dÃĐmontrent dÃĐjà clairement que les terres rares et les mÃĐtaux critiques ne suffisent pas à une telle transition ÃĐnergÃĐtique mondiale via l'ÃĐolien et/ou le photovoltaÃŊque. Seuls certains mÃĐtaux sont disponibles en quantitÃĐ suffisante, et l'absence de recyclage – il n'existe mÊme pas d'infrastructure pour le flux initial de dÃĐchets – n'y change rien, car il faudrait d'abord approvisionner chaque pays en matÃĐriaux avant de pouvoir financer le renouvellement constant et nÃĐcessaire des installations à partir de matÃĐriaux recyclÃĐs.

Selon certaines ÃĐtudes, la Chine produira la plus grande part de dÃĐchets photovoltaÃŊques d'ici 2050, avec 13,5 millions de tonnes. Les Ãtats-Unis suivent avec 7,5 millions de tonnes, le Japon avec 6,5 millions de tonnes et l'Inde avec 4,5 millions de tonnes. L'Allemagne arrive en cinquiÃĻme position et pourrait accumuler environ 4,4 millions de tonnes de modules photovoltaÃŊques usagÃĐs d'ici 2050. La plus grande usine de recyclage de modules solaires d'Europe n'en recycle qu'environ 4 000 tonnes par an.

L'ÃĐnergie utilisÃĐe pour la production et le recyclage est actuellement produite à 90 % à partir de combustibles fossiles. La logistique nÃĐcessaire repose encore presque exclusivement sur ces combustibles. L'ensemble du processus de recyclage cause initialement plus de dommages environnementaux que de bÃĐnÃĐfices. Des mÃĐtaux critiques tels que l'argent, l'indium, le cadmium, le plomb, le sÃĐlÃĐnium et l'ÃĐtain (selon le type) ne sont toujours pas valorisables et continuent de finir dans des dÃĐcharges de dÃĐchets dangereux. Le rendement d'un systÃĻme photovoltaÃŊque, contrairement à celui des ÃĐoliennes, n'est que de 15 à 22 % si l'on considÃĻre la complexitÃĐ et la forte consommation d'ÃĐnergie de son processus de production. Un module solaire fabriquÃĐ en Chine est produit à 90 % à partir de combustibles fossiles, puis livrÃĐ en Europe par des navires transportant du fioul lourd. Sa durÃĐe de vie extrÊmement courte (25 à 30 ans), sa production divisÃĐe par deux aprÃĻs seulement 15 ans et l'ÃĐlectronique complexe nÃĐcessaire à son fonctionnement (un onduleur, par exemple, ne dure que 15 ans) font chuter ce rendement à seulement 2 à 3 %. Il faut ÃĐgalement tenir compte du recyclage insuffisant des matiÃĻres premiÃĻres utilisÃĐes et de l'ÃĐnergie nÃĐcessaire à l'ÃĐlimination et au stockage des dÃĐchets pendant des annÃĐes.

Le bilan est encore plus dÃĐsastreux pour les ÃĐoliennes. Celles-ci contiennent de grandes quantitÃĐs de cuivre et de terres rares ; une ÃĐolienne peut contenir jusqu'à 25 tonnes de cuivre et jusqu'à 3 tonnes de terres rares. Une ÃĐolienne de taille moyenne, infrastructure comprise, nÃĐcessite jusqu'à 400 tonnes de cuivre et 45 tonnes de terres rares comme le prasÃĐodyme, le dysprosium, le terbium ou le nÃĐodyme. Une ÃĐolienne d'une capacitÃĐ de dix mÃĐgawatts nÃĐcessite à elle seule 2 tonnes de nÃĐodyme. Outre le PRV, les pales de rotor les plus rÃĐcentes contiennent ÃĐgalement du balsa, ce qui signifie qu'une pale contient environ 50 arbres. Une ÃĐolienne entiÃĻre nÃĐcessite donc environ 150 arbres. Le carter de la nacelle, le rÃĐducteur et le gÃĐnÃĐrateur sont fabriquÃĐs en aluminium ou en composants en aluminium, dont la quantitÃĐ peut atteindre 350 tonnes par ÃĐolienne. Lorsqu'une ÃĐolienne tombe en panne, les bases sont gÃĐnÃĐralement laissÃĐes dans le sol, car leur rÃĐcupÃĐration serait trop coÃŧteuse et elles contaminent les environs en se dÃĐcomposant. Le bÃĐton des tubes ne convient que comme matÃĐriau de remplissage pour la construction routiÃĻre. La nacelle, contenant les mÃĐtaux prÃĐcieux, est gÃĐnÃĐralement dÃĐchiquetÃĐe. Le mÃĐtal, grossiÃĻrement sÃĐparÃĐ, est vendu, gÃĐnÃĐralement sous forme de mÃĐtaux mÃĐlangÃĐs. Le nÃĐodyme issu des ÃĐoliennes est ÃĐgalement quasiment impossible à rÃĐutiliser. Bien qu'il soit techniquement possible de le rÃĐcupÃĐrer à partir de vieux produits, cette rÃĐcupÃĐration est souvent peu rentable ou les procÃĐdÃĐs ne sont pas encore totalement au point.

Le principal problÃĻme concerne les pales. Les plastiques renforcÃĐs de fibres de verre (PRV) ne peuvent pas Être mis en dÃĐcharge car ils ne se dÃĐcomposent pas. Ils ne peuvent pas non plus Être brÃŧlÃĐs car ils brÃŧlent difficilement. Ils sont donc transformÃĐs en combustible de substitution par des convoyeurs à combustion, puis brÃŧlÃĐs avec d'autres matÃĐriaux, ce qui rÃĐduit considÃĐrablement la valeur des ÃĐoliennes comme source d'ÃĐnergie verte.

Les gaz d'ÃĐchappement produits lors de ce processus doivent Être ÃĐpurÃĐs dans des systÃĻmes extrÊmement complexes. Il reste ensuite des poussiÃĻres hautement toxiques et un liquide tout aussi toxique, qui doivent ensuite Être ÃĐliminÃĐs dans des dÃĐcharges de dÃĐchets dangereux.

Enfin, il faut parler des batteries. Des millions de tonnes de batteries sont nÃĐcessaires pour permettre une telle ÂŦ transition ÃĐnergÃĐtique Âŧ, car l'ÃĐnergie ÃĐolienne et solaire est extrÊmement peu fiable sur terre et doit Être stockÃĐe. Les batteries ne sont donc pas seulement nÃĐcessaires dans les vÃĐhicules, mais pratiquement partout oÃđ l'ÃĐnergie ÃĐlectrique est produite. En 2050, un stockage de l'ordre du tÃĐrawatt serait nÃĐcessaire, notamment d'octobre à mars, et bien plus que prÃĐvu, car la demande rÃĐelle n'a pas encore ÃĐtÃĐ correctement calculÃĐe. Je sais, grÃĒce à certaines sources en ligne, que les capacitÃĐs de stockage sont probablement d'environ 40 tÃĐrawattheures, mÊme si ce chiffre est certainement basÃĐ sur les besoins actuels, sans voitures, sans camions et sans conversion des mÃĐnages et de l'industrie. Cependant, si nous voulons rÃĐellement atteindre la neutralitÃĐ climatique d'ici 2050, nous devons au moins satisfaire aux besoins annuels de 2 450 TWh calculÃĐs ci-dessus et Être capables d'en stocker une trÃĻs grande partie. Si nous voulons poursuivre une croissance ÃĐconomique exponentielle, comme le souhaite l'industrie, il faudra bien plus. Nous n'y parviendrons pas avec seulement 40 TWh. Comme je l'ai dit, je suppose au moins cinq fois plus, soit 200 TWh.

Et tout ce dont nous disposons jusqu'à prÃĐsent pour rÃĐsister aux pÃĐriodes d'obscuritÃĐ est un systÃĻme de gestion ÃĐnergÃĐtique intelligent qui allume les appareils lorsque l'ÃĐlectricitÃĐ est bon marchÃĐ. C'est particuliÃĻrement utile si vous prenez l'autoroute à 5 h du matin, mais que l'appareil n'a pas besoin de recharger votre voiture ÃĐlectrique avant 10 h, lorsque le soleil brille et que l'ÃĐlectricitÃĐ est moins chÃĻre. C'est donc une bÊtise absurde et inefficace. Rares sont ceux qui s'engagent dans ce genre de projet, et l'acquisition et le dÃĐploiement de tels systÃĻmes sont une entreprise longue et complexe. Bien sÃŧr, cela nÃĐcessite un stockage de plusieurs centaines de tÃĐrawatts d'ÃĐlectricitÃĐ.

On a du mal à imaginer la taille de la plus grande installation de stockage de batteries de Chine, avec une capacitÃĐ de seulement 16 gigawattheures. Mais si ces batteries LFP ÃĐtaient rÃĐparties entre les voitures ÃĐlectriques, elles ne suffiraient qu'à environ 250 000 vÃĐhicules. Or, cela nÃĐcessiterait une surface d'environ 8 kmÂē. Calculons maintenant rapidement l'espace nÃĐcessaire pour nos 200 TWh estimÃĐs, ce qui reprÃĐsenterait un volume imbattable de 100 000 kmÂē – prenons l'exemple de l'Allemagne. Ces chiffres sont extrapolÃĐs à partir de la plus grande installation de stockage de batteries allemande à laquelle j'ai accÃĻs. Mais mÊme avec des batteries de meilleure qualitÃĐ et/ou empilÃĐes verticalement, l'espace requis serait tout simplement gigantesque.

Mes calculs ne sont pas forcÃĐment la vÃĐritÃĐ absolue ; la vÃĐritÃĐ dÃĐpend de nombreux facteurs, pour lesquels des donnÃĐes trÃĻs prÃĐcises, dont la plupart des soumissionnaires ne disposent mÊme pas encore, sont nÃĐcessaires. NÃĐanmoins, les problÃĻmes fondamentaux sont visibles.

Les coÃŧts d'un tel systÃĻme de stockage sont ÃĐgalement trÃĻs ÃĐlevÃĐs et dÃĐpendent de la technologie et de la taille. Pour le stockage industriel, les coÃŧts se situent entre 400 et 700 euros par kWh stockable. MÊme avec d'autres types de conversion, comme l'hydrogÃĻne par exemple, des pertes surviennent et les coÃŧts explosent. Les centrales de pompage-turbinage font ÃĐtat d'un besoin d'espace particulier, et là encore, les pertes sont considÃĐrables. Par ailleurs, les besoins en matÃĐriaux nÃĐcessaires à des milliers de parcs de batteries de ce type seraient quasiment impossibles à rÃĐaliser. Les batteries ont gÃĐnÃĐralement une durÃĐe de vie d'environ 8 à 10 ans, soit 1 000 cycles de charge complets, aprÃĻs quoi elles doivent Être remplacÃĐes ou recyclÃĐes. Cela reprÃĐsente trois à quatre cycles de remplacement par systÃĻme ; L'effort serait considÃĐrable, ce qui expliquerait probablement la disparition du chÃīmage, car tous seraient employÃĐs à la maintenance de ces systÃĻmes et des parcs de batteries.

Il ne faut pas pour autant abandonner tous les efforts. Certains gouvernements se tournent de plus en plus vers les centrales à gaz, voire nuclÃĐaires, allant jusqu'à les qualifier de ÂŦ sans ÃĐmissions Âŧ, alors que les dÃĐchets restent irradiants pendant quelques millions d'annÃĐes et reprÃĐsentent ÃĐgalement des ÃĐmissions radioactives. Cela ne permettra d'atteindre aucun de nos objectifs, car si le monde entier passait au nuclÃĐaire, les rÃĐserves dÃĐjà limitÃĐes de matiÃĻres nuclÃĐaires seraient rapidement ÃĐpuisÃĐes, et nous ne pourrions pas atteindre nos objectifs climatiques avec le gaz.

NÃĐanmoins, il est clair que les ÃĐoliennes et le photovoltaÃŊque ne peuvent à eux seuls assurer la transition ÃĐnergÃĐtique. Au mieux, ils pourraient couvrir une partie, voire la totalitÃĐ, de la consommation actuelle – voitures, camions, mÃĐnages, commerces et industrie – et ils ne seraient mÊme pas capables d'alimenter de nouveaux centres de donnÃĐes grÃĒce à l'intelligence artificielle. L'espace serait insuffisant, les terres rares et les mÃĐtaux critiques ne suffiraient pas à couvrir la demande mondiale, et pour garantir le remplacement des systÃĻmes tous les 30 ans, il faudrait crÃĐer un gigantesque systÃĻme de recyclage capable d'assurer un recyclage pratiquement sans pertes ; sinon, le projet ÃĐchouerait dÃĻs le premier cycle de remplacement, faute de matÃĐriaux.

L'ÃĐnergie de fusion pourrait permettre de contourner tous ces problÃĻmes, mais la question de savoir si un rÃĐacteur fonctionnel verra le jour un jour le jour reste entiÃĻre. MÊme le dernier rÃĐacteur, pourtant prometteur au dÃĐpart, du NIF de 2009 est tombÃĐ en panne en 2024 et a fait l'objet de recherches minimales faute de perspectives d'avenir. La mission principale du NIF ÃĐtait de tester le comportement des matÃĐriaux dans des conditions similaires à celles rencontrÃĐes lors d'une explosion nuclÃĐaire (Document du Bundestag allemand 20/14352). Au lieu d'Être achevÃĐ en 2025, ITER ne sera opÃĐrationnel qu'en 2034. Les premiÃĻres vÃĐritables rÃĐactions de fusion utilisant les isotopes de l'hydrogÃĻne deutÃĐrium et tritium comme combustible seront ÃĐgalement retardÃĐes et ne dÃĐmarreront pas avant 2039. Mais mÊme ce rÃĐacteur gigantesque ne produira jamais d'ÃĐnergie. Il faudra encore au moins cent ans avant qu'un rÃĐacteur opÃĐrationnel puisse rÃĐellement Être mis en service, si tant est qu'il le soit. L'ÃĐnergie de fusion ne peut rÃĐsoudre les problÃĻmes climatiques actuels.

Une solution qui pourrait fonctionner

Le premier miroir parabolique fonctionnel, ÃĐquipÃĐ d'un moteur Stirling et d'un gÃĐnÃĐrateur de tension, a ÃĐtÃĐ construit vers 1900. La technologie est bien connue, performante, suffisamment efficace et de conception trÃĻs simple. Les systÃĻmes de miroirs paraboliques fonctionnent avec des moteurs conventionnels ; aucun nÃĐodyme n'est requis. Le contrÃīle est extrÊmement simple et peut Être mis en Åuvre à l'aide d'un seul ordinateur portable par champ. Ces systÃĻmes sont extrÊmement durables et, avec un entretien et des soins appropriÃĐs, peuvent fonctionner pendant plus de cent ans et sont ensuite recyclables à au moins 95 %.

Ces systÃĻmes sont techniquement simples et peuvent Être construits rapidement. Les temps d'installation dans les dÃĐserts sont trÃĻs courts, gÃĐnÃĐralement trois ans seulement, et les systÃĻmes produisent de l'ÃĐnergie dÃĻs le dÃĐpart.

En standardisant les miroirs paraboliques dans le monde entier en trois ou quatre tailles diffÃĐrentes, ceux-ci ou leurs composants pourraient Être fabriquÃĐs partout dans le monde et rÃĐparÃĐs et/ou entretenus par n'importe quel technicien, oÃđ qu'il soit, rÃĐduisant ainsi considÃĐrablement les coÃŧts par rapport à la fabrication sur mesure.

Ces systÃĻmes sont ÃĐgalement techniquement simples et peuvent Être construits rapidement. En rÃĐpartissant des centrales adaptÃĐes à la production d'ÃĐnergie dans les dÃĐserts du monde et en reliant toutes les centrales (ÃĐoliennes, hydrauliques, gÃĐothermiques et photovoltaÃŊques) à un rÃĐseau ÃĐnergÃĐtique international, il serait relativement facile d'assurer un approvisionnement ÃĐnergÃĐtique 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Le stockage d'ÃĐnergie thermique est relativement facile dans les dÃĐserts, permettant aux centrales de continuer à fournir de l'ÃĐnergie la nuit. Les grands systÃĻmes de stockage par batteries seraient ainsi ÃĐliminÃĐs.

En combinant cela avec un rÃĐseau international d'eau alimentÃĐ par des usines de dessalement d'eau salÃĐe cÃītiÃĻres, c'est-à -dire par les ocÃĐans, il serait non seulement possible de reconstituer divers rÃĐservoirs d'eau souterraine ÃĐpuisÃĐs, mais aussi de produire de l'hydrogÃĻne localement dans de plus petites centrales partout dans le monde et de le distribuer aux mÃĐnages via des rÃĐseaux locaux à basse pression. Les usines industrielles pourraient produire leur propre hydrogÃĻne selon leurs besoins.

Cela ne rÃĐsoudrait probablement pas les problÃĻmes actuels du rÃĐchauffement climatique, mais permettrait au moins de le stabiliser à un niveau ÃĐlevÃĐ.

Le temps joue contre nous

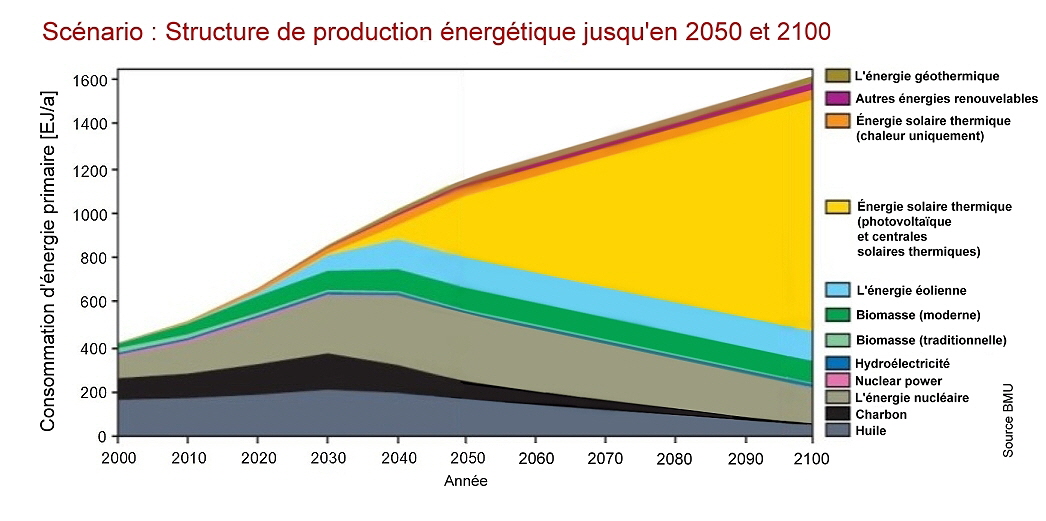

Un graphique du ministÃĻre fÃĐdÃĐral allemand de l'Environnement, de la Protection du climat, de la Protection de la nature et de la SÃŧretÃĐ nuclÃĐaire montre une augmentation significative de l'ÃĐnergie solaire à partir de 2040. Des projets de centrales solaires thermiques sont dÃĐjà en cours d'ÃĐlaboration. Ces centrales ne peuvent ÃĐvidemment pas Être implantÃĐes en Allemagne, mÊme si les tempÃĐratures pourraient atteindre environ 50 °C en ÃĐtÃĐ d'ici là , mais plutÃīt dans un dÃĐsert. Comme nous l'avons dÃĐjà expliquÃĐ, et les gouvernements le savent ÃĐgalement, l'Europe ne peut pas se contenter d'ÃĐoliennes et de systÃĻmes photovoltaÃŊques ; elle doit coopÃĐrer avec l'Afrique et y construire des centrales solaires thermiques.

Cependant, cela ne devrait pas se produire avant 2050 ou 2100. La plupart des sources de production auront alors ÃĐtÃĐ ÃĐpuisÃĐes et ne seront plus dÃĐveloppÃĐes. Malheureusement, les calculs du BMU incluent ÃĐgalement la poursuite de la consommation de pÃĐtrole et de gaz en 2100, ce qui signifie que l'annonce de la neutralitÃĐ carbone d'ici 2050 n'est qu'un discours interminable, creux ou confus. En rÃĐalitÃĐ, l'objectif zÃĐro ÃĐmission n'est mÊme pas prÃĐvu pour 2100.

Tout le monde doit Être conscient, au plus tard maintenant que les fortes pluies, les incendies et les tremblements de terre augmentent soudainement de maniÃĻre exponentielle – n'hÃĐsitez pas à consulter le site : www.internationalworkgroup.com – que nous n'avons pas le temps d'attendre 2050 pour commencer à construire des centrales solaires thermiques ; le moment est venu, immÃĐdiatement et avec force.

Indice Foyer ÃlectricitÃĐ du dÃĐsert DÃĐserts du monde RÃĐseau ÃĐlectrique Types de production Comparaison RÃĐseau dÂīeau HydrogÃĻne Novelle industrie Villes vertes Transition ÃĐnergÃĐtique Imprimer