Index Basis W√ľsten-Elektrizit√§t Weltw√ľsten Elektro-Netzwerk Erzeugungsarten Vergleich Wassernetzwerk Wasserstoff Neue Industrie Gr√ľne St√§dte Energiewende Impressum

Die Energiewende

Mich besch√§ftigte schon lange die Frage ob eine Energiewende so, wie sie √ľberall propagiert wird, √ľberhaupt m√∂glich ist und so sammelte ich verschiedene Informationen um die Sache zu berechnen. Solche Berechnungen sind nicht sehr genau denn sie basieren meist auf Mittelwerte, in Wirklichkeit h√§ngen genaue Berechnungen nat√ľrlich auf genaue Einzelwerte. Genaue Werte sind kaum in Erfahrung zu bringen, nicht nur, weil sie oft versteckt oder verf√§lscht werden, sondern auch weil sich noch niemand dar√ľber ernsthafte Gedanken dar√ľbermachte. Dann gibt es nat√ľrlich die unterschiedlichsten Techniken die alle ganz eigene Werte und Effizienzen mitbringen. Nehmen wir zum Beispiel einmal ein Windrad, bei meinen Berechnungen gehe ich von den aktuell neusten Windr√§dern mit einer Leistung von etwa 10 Megawatt aus, es kann durchaus sein, dass es in zehn Jahren Windr√§der mit einer Leistung von 15 Megawatt gibt die dann aber auch andere R√§ume ben√∂tigen w√ľrden, dann m√ľssten eventuelle Berechnungen nat√ľrlich neu erfolgen. Dennoch zeigen die jetzigen Berechnungen gewisse Grenzen und auch eine klare Richtung auf, eine klare Richtung f√ľr ein weiter so ohne R√ľcksicht auf die Folgen dieses Handelns. Aber schauen wir uns doch einmal die Ergebnisse diverser Berechnungen genauer an:

Alleine nur die privaten PKWs in Deutschland ben√∂tigten circa 2500 kWh Strom, pro Fahrzeug, pro Jahr. Multipliziert mit den ca. 44.000.000 PKWs sind das ~ 110 TWh zus√§tzlicher Bedarf. Also in etwa 22% zus√§tzlicher Strombedarf, oder 11 neue Kraftwerke a 10 Terawattstunden pro Jahr, mit ca. 1 Gigawatt Leistung, oder auch ~ 12.500 neue Windr√§der, wenn tats√§chlich morgen alle PKWs elektrisch unterwegs w√§ren und das w√§re dann bei Windr√§der ein Platzbedarf von runden 100 km¬≤. Wie gesagt nur f√ľr die privaten PKWs… Nicht in der Rechnung drin sind die 3,8 Millionen LKWs und 2,5 Millionen Zugmaschinen. Ein LKW verbraucht im Schnitt 114.000 kWh pro Jahr das w√§ren dann noch einmal ~ 706,8 TWh, b√∂se, das w√§ren dann noch einmal ~ 81.000 Windr√§der, die dann ~ 648 km¬≤ ben√∂tigen w√ľrden. Die Umstellung der privaten Haushalte von Erd√∂l, Kohle, Holzpellets und Erdgas auf elektrische Heizmethoden wird ein weiteres Thema. Der Energieverbrauch f√ľr Wohnen liegt im Durchschnitt bei etwa 17.644 Kilowattstunden im Jahr, pro Haushalt. Bei 41 Millionen Privathaushalten sind das weitere ~ 723 TWh, w√§ren dann weitere ~82000 Windr√§der mit einem Platzbedarf von ~ 656 km¬≤. Die deutsche Industrie verbrauchte 2023 = 911.11 TWh, weitere ~ 103.000 Windr√§der mit einem Platzbedarf von ~ 824 km¬≤. Wir m√ľssten also einen Jahresverbrauch von √ľber den Daumen ~ 2.450 TWh mit elektrischer Energie abdecken bis 2050, denn da wollen wir ja Klimaneutral sein. Sicherlich k√∂nnen wir einen Teil mit Photovoltaik versorgen aber auch hier w√§re der Platzbedarf extrem. Ein Quadratkilometer Photovoltaik bringt nur 0,18 TWh im Jahr. F√ľr die H√§lfte des Bedarfs k√§men satte ~ 6.800 km¬≤ zusammen. Oder es w√ľrden 245 konventionelle Kraftwerke a 1 Gigawatt zus√§tzlich zu bauen sein. Ein 1GW – Gaskraftwerk braucht, mit Betriebsgeb√§uden, ca. 2 – 3 km¬≤ Fl√§che, pro Jahr ben√∂tigen Gaskraftwerke 530 Mio. m¬≥ Wasser, Kohlekraftwerke brauchen zwar nur eine Fl√§che von 0,5 – 1 km¬≥, aber f√ľr den Abbau der Kohle werden 4 – 5 km¬≤ Fl√§che beansprucht und sie verbrauchen 1,54 Mrd. m¬≥ Wasser und Atomkraftwerke ben√∂tigen 1,5 – 2km¬≤ Fl√§che und 2,44 Mrd. m¬≥ Wasser. Alleine beim Aufbau von Gaskraftwerken w√ľrde ein Platzbedarf von ~ 500 km¬≤ ben√∂tigt und ~ 130 Milliarden m¬≥ Wasser w√ľrden verbraucht. Nur f√ľr ein Land, Deutschland, ein relativ kleines Land.

Da sind aber nicht die Rechenzentren und die erwarteten Erweiterungen betreffs K√ľnstliche Intelligenz enthalten. Gem√§√ü den Prognosen wird der weltweite Stromverbrauch von KI-Rechenzentren vom Basisjahr 2023 bis zum Jahr 2030 um das Elffache ansteigen: Von 50 Milliarden Kilowattstunden auf rund 550 Milliarden Kilowattstunden. Zusammen mit den √ľbrigen Rechenzentren werden damit im Jahr 2030 rund 1.400 Terrawattstunden Strom f√ľr die zentrale Datenverarbeitung eingesetzt. Das entspricht etwa 56 Prozent des gesamten deutschen Energiebedarfs. Damit verbunden ist ein Anstieg der Treibhausgas-Emissionen von Rechenzentren von 212 Millionen Tonnen im Jahr 2023 auf 355 Millionen Tonnen im Jahr 2030, trotz des angenommenen Ausbaus von erneuerbaren Energien zur Stromproduktion. Quelle: √Ėko-Institut

Von diversen Smart-City-Projekten wollen wir deshalb auch nicht sprechen, genau wie zu Phantasien betreffs CO2 Capture. Bei allen eventuellen Einsparungen die durch Smart-City-Projekte erwirtschaftet werden muss man immer auch die Erstellungs-und Entsorgungskosten der dazu n√∂tigen Elektronik mit berechnen und auch eine Verschiffung nach Indien oder Afrika in Betracht ziehen und da ist der Hausmeister der die Heizung in der Schule herunterdreht oder die L√ľftung in der Turnhalle nach dem Sportunterricht abschaltet in den meisten F√§llen die bessere Wahl. Auch was den Stromverbrauch von k√ľnstlicher Intelligenz f√ľr diese Smart-City-Projekte oder gar gigantische CO2 Capture-Anlagen anbelangt darf durchaus gefragt werden was da wo wirklich gespart werden soll.

Der Trend zeichnet sich derart ab, dass sich der zuk√ľnftige Strombedarf bis 2030 mit den immer wieder beworbenen ‚ÄěErneuerbaren Energien“ die im weltweiten Energiemix gerade einmal ~ 10% einnehmen gar nicht decken l√§sst. Man legt immer wieder Zahlen auf den Tisch aus denen hervorgeht, dass man, auf Deutschland bezogen, nun zum ersten Mal mehr Energie aus erneuerbaren Energiequellen bezog (>50%), als aus fossilen Quellen und das meist im Sommer, was sich aber immer auf den momentanen Bedarf ohne Umstellung der Fahrzeuge, Haushalte, Datenverarbeitung und Industrie bezieht. Bis 2030 will die EU auf 90% Energie aus erneuerbaren Energien kommen und nicht etwa zu 90% Klimaneutral sein wie man sich vielleicht denken m√∂chte, denn das ist so nicht m√∂glich und ich denke das wissen die Verantwortlichen auch. Auch eine Klimaneutralit√§t bis 2050 halte ich so f√ľr nicht m√∂glich.

Au√üerdem enthalten all diese Ger√§tschaften: Windr√§der, Photovoltaik und die Unmengen an Elektronik die zum Betrieb n√∂tig sind gro√üe Mengen an Seltenen Erden und kritischen Metalle. Nach bestenfalls 25-30 Jahren, dann m√ľssen diese Anlagen erneuert werden, w√ľrden Billiarden von Tonnen an M√ľll und Schrott Weltweit anfallen die bis jetzt √ľberhaupt noch nicht hinreichend recycelt werden k√∂nnen.

Dar√ľber hinaus gibt es jetzt schon Studien die hinreichend belegen, dass die Seltenen Erden und kritischen Metalle gar nicht f√ľr eine so geartete Weltweite Energiewende via Windr√§der und/oder Photovoltaik ausreichen k√∂nnen. Nur einige Metalle sind ausreichend vorhanden und auch das nicht vorhandene Recycling, es gibt noch nicht einmal eine Infrastruktur f√ľr den ersten M√ľllschub, kann nicht helfen, weil ja erst einmal jedes Land mit Material versorgt werden m√ľsste bis man in der Lage w√§re die st√§ndig n√∂tige Erneuerung der Anlagen aus recycelten Materialien bestreiten zu k√∂nnen.

Berichten zufolge wird bis 2050 in China mit 13,5 Mio. Tonnen der gr√∂√üte Teil der Photovoltaik-Abf√§lle anfallen. Die USA folgen mit 7,5 Mio. Tonnen, Japan mit 6,5 Mio. und Indien und 4,5 Mio. Tonnen. Deutschland landet auf Platz f√ľnf und k√∂nnte bis 2050 etwa 4,4 Millionen Tonnen ausgediente PV-Module anh√§ufen. Europas gr√∂√ütes Solarmodul-Recycling-Werk recycelt gerade einmal etwa 4.000 Tonnen pro Jahr.

Die f√ľr die Produktion und das Recycling verwendete Energie wird aktuell noch aus bis zu 90% fossilen Energien hergestellt. Auch die dazu n√∂tige Logistik funktioniert immer noch fast nur via fossiler Brennstoffe. Der ganze Recycling-Prozess verursacht zun√§chst einmal mehr Umweltsch√§den denn Nutzen. Kritische Metalle wie Silber, Indium, Cadmium, Blei, Selen, Zinn, (je nach Typ) k√∂nnen immer noch nicht zur√ľckgewonnen werden, sie landen nach wie vor auf Sonderm√ľlldeponien.

Der Wirkungsgrad einer Photovoltaik-Anlage liegt im Gegensatz zu Windr√§dern nur bei l√§cherlichen 15 – 22 % wenn man aber den komplexen und Energieintensiven Produktionsprozess, ein Solarmodul in China hergestellt wird zu 90% via fossiler Energie hergestellt und dann mit Schwer√∂l-Schiffen nach Europa geliefert. Die extrem kurze Lebenszeit von 25-30 Jahre und die Tatsache, dass die Leistung nach 15 Jahren schon um die H√§lfte sinkt sowie die aufwendige Elektronik die zum Betrieb n√∂tig ist, ein Wechselrichter h√§lt zum Beispiel nur 15 Jahre mit einberechnet liegt die Effizienz pl√∂tzlich nur noch bei 2-3%, denn auch einberechnet werden muss die mangelhafte Zur√ľckgewinnung der verbauten Rohstoffe und die Energie die aufgewendet werden muss um den M√ľll zu beseitigen und f√ľr Jahre end zu lagern.

Bei Windr√§dern ist die Bilanz noch verheerender. In Windr√§dern stecken Unmengen an Kupfer und Seltenen Erde, bis zu 25 Tonnen Kupfer und bis zu 3 Tonnen Seltene Erden stecken in einem Windrad. Eine mittlere Windkraftanlage ben√∂tigt so, inklusive Infrastruktur, bis zu 400 Tonnen Kupfer und 45 Tonnen Seltenerdmetalle wie Praseodym, Dysprosium, Terbium oder Neodym. Ein Windrad mit zehn Megawatt Leistung ben√∂tigt alleine 2 Tonnen Neodym. In den neueren Rotorbl√§ttern wird neben GFK auch Balsaholz verbaut, in einem Rotorblatt stecken so circa 50 B√§ume. F√ľr ein ganzes Windrad ben√∂tigt man demnach in etwa 150 B√§ume. Die Einhausung des Maschinenhauses, das Getriebe und der Generator, besteht aus Aluminium oder Aluminiumteilen, hiervon wird noch einmal bis zu 350 Tonnen pro Windrad ben√∂tigt. Die Sockel bleiben beim Ableben eines Windrades meist einfach in der Erde, weil ein bergen dieser Kl√∂tze finanziell zu aufwendig w√§re und verseuchen dort die Umgebung beim Verfall. Der Beton der R√∂hren taugt nur noch als F√ľllmaterial im Stra√üenbau und die Gondel mit den wertvollen Metallen wird meist nur geschreddert und das Metall grob getrennt meist als Mischmetall verkauft. Auch das Neodym aus den Windr√§dern kann kaum wiederverwendet werden. Obwohl es technisch m√∂glich ist, Neodym aus alten Produkten zur√ľckzugewinnen, ist es oft unwirtschaftlich oder die Prozesse sind noch nicht ausgereift.

Das gr√∂√üte Problem stellen die Fl√ľgel dar Glasfaserkunststoffe (GFK) d√ľrfen nicht auf Deponien gelagert werden, da sie nicht verrotten. Verfeuern kann man sie ebenfalls nicht, da sie kaum brennen. Sie werden also mit Brennf√∂rderern umgewandelt zu einem Ersatzbrennstoff und dann mit anderen Materialien verbrannt, was den Wert der Windr√§der als gr√ľner Energielieferant erheblich mindert.

Die Abgase die bei diesem Prozess entstehen m√ľssen in extrem komplexen Anlagen gereinigt werden und es verbleibt bei diesem Prozess hochgiftiger Staub und eine ebenso giftige Fl√ľssigkeit die dann auf Sonderm√ľlldeponien gelagert werden m√ľssen.

Dann sollten wir, das kommt ja noch obendrauf, einmal √ľber Batterien sprechen. Millionen von Tonnen an Batterien sind n√∂tig um eine ‚ÄěEnergiewende“ dieser Art zu erm√∂glichen denn Energie aus Wind und Sonne ist √§u√üerst unzuverl√§ssig √ľber Land und muss gespeichert werden. Wir ben√∂tigen also nicht nur die Batterien in den Fahrzeugen, sondern w√ľrden sie praktisch √ľberall brauchen wo elektrische Energie erzeugt wird. In 2050 w√ľrden gerade von Oktober bis M√§rz Speicher im Terrawattbereich n√∂tig sein und zwar viel mehr als bisher vermutet, weil der tats√§chliche Bedarf ja noch gar nicht hinreichend kalkuliert wurde. Ich wei√ü von einigen Quellen im Internet, dass man wohl mit Speicherkapazit√§ten so um die 40 Terrawattstunden daher rechnet wobei es hier sicher um Bedarfe die vom heutigen Stand ausgehen, ohne Pkw, ohne Lkw, ohne eine Umstellung von Haushalten und Industrie geht. Wollen wir jedoch wirklich bis 2050 Klimaneutral sein dann m√ľssen wir mindestens die oben berechneten 2450 TWh Jahresbedarf beschaffen und einen sehr gro√üen Teil davon auch speichern k√∂nnen und wenn wir das Wirtschaftswachstum weiterhin exponentiell steigern wollen, so wie das ja die Industrie m√∂chte, werden es noch viel mehr sein, mit nur 40 TWh kommen wir da nicht hin, ich gehe wie gesagt mindestens vom f√ľnffachen, also 200 TWh aus.

Und alles was uns bisher zur Verf√ľgung steht um Dunkelflauten auszuhalten ist ein so genanntes intelligentes Energiemanagementsystem das Ger√§te einschaltet, wenn Strom billig ist. Besonders dann n√ľtzlich, wenn man morgens um 5¬į¬į Uhr auf die Autobahn muss das Ger√§t das Elektroauto aber erst ab 10¬į¬į Uhr l√§dt, wenn die Sonne scheint und der Strom billiger ist. Also das ist alles unausgegorener K√§se und so geht es auch gar nicht. Sehr Wenige lassen sich √ľberhaupt auf so etwas ein und die Beschaffung und Bereitstellung solcher Systeme ist ein langwieriges und aufwendiges Unterfangen. Es braucht nat√ľrlich Speicher, Speicher f√ľr hunderte Terrawatt von Leistungen.

Wie gro√ü der gr√∂√üte der Batteriespeicher in China mit einer Kapazit√§t von gerade einmal 16 Gigawattstunden werden wird, kann man sich dabei nur schwer vorstellen. Aber w√ľrde man diese LFP-Batterien auf Elektroautos verteilen, reichte dies lediglich f√ľr etwa 250.000 Fahrzeuge. Daf√ľr w√ľrde man aber eine Fl√§che von sch√§tzungsweise 8 km¬≤ ben√∂tigen. Jetzt berechnen wir einmal schnell wie viel Fl√§che wir f√ľr unsere ben√∂tigten sch√§tzungsweise zweihundert TWh und das w√§ren unschlagbare 100000 km¬≤, bedenken Sie nur f√ľr Deutschland. Das ist √ľber den gr√∂√üten deutschen Batteriespeicher hoch gerechnet von dem mir die Werte bekannt sind. Aber selbst wenn es bessere Batterien g√§be und/oder die Batterien in die H√∂he gestapelt w√ľrden, w√§re der letztendliche Fl√§chenbedarf einfach gigantisch.

Meine Berechnungen sind auch nicht unbedingt die letztendliche Wahrheit, die Wahrheit h√§ngt von so vielen Faktoren ab, f√ľr die man letztendlich sehr pr√§zise Daten ben√∂tigt, die meistbietend noch gar nicht vorhanden sind. Dennoch sind die grundlegenden Probleme sichtbar.

Die Kosten f√ľr einen solchen Speicher sind ebenfalls sehr hoch und h√§ngen von der Technologie und der Gr√∂√üe ab. F√ľr Industriespeicher liegen die Kosten bei 400 bis 700 Euro pro speicherbarer kWh. Auch bei Umwandlungen anderer Art, nehmen wir einmal Wasserstoff gibt es Verluste und die Kosten gehen in die H√∂he. Besonderen Platzbedarf melden Pumpspeicherwerke an und auch hier sind die Verluste erheblich. Abgesehen davon w√§re der Materialbedarf f√ľr tausende solcher Batterieparks kaum zu realisieren. Denn Batterien haben in der Regel eine Lebensdauer von etwa 8 bis 10 Jahren oder 1.000 vollst√§ndigen Ladezyklen, dann m√ľssen sie ausgetauscht bzw. recycelt werden. Hierbei ergeben sich drei – vier Wechselzyklen pro Lebenszeit einer Anlage, der Aufwand w√§re erheblich, wahrscheinlich g√§be es deshalb auch keine Arbeitslosen mehr, denn die w√§ren alle in der Wartung dieser Anlagen und der extremen Batterieparks besch√§ftigt.

Es ist nicht so, dass man deshalb alle Bem√ľhungen verwerfen sollte, es gibt Regierungen die setzen wieder verst√§rkt auf Gas oder sogar Nuklearkraftwerke und nennen Atomkraftwerke sogar Emissionsfrei obwohl ja die M√ľllreste von wenigen Jahren bis zu Millionen von Jahren strahlen und auch eine Strahlung Emission darstellt. So kommen wir auch zu keinem Ziel, denn w√ľrden die ganze Welt auf Nuklearen Strom umstellen w√§ren die ohnehin knappen Vorr√§te an Nuklearen Material bald ersch√∂pft und mit Gas k√∂nnen wir keine Klimaziele erreichen.

Dennoch steht fest, dass man mit Windr√§dern und Photovoltaik alleine eine Energiewende nicht gestalten kann. Man k√∂nnte bestenfalls einen Teil oder sogar den kompletten Anteil des aktuellen Verbrauchs abdecken, PKWs, LKWs, private Haushalte, Handel und Industrie, auch neue Rechenzentren mit K√ľnstlicher Intelligenz k√∂nnte man damit nicht umstellen. Daf√ľr w√§re nicht gen√ľgend Platz vorhanden, es gibt daf√ľr nicht genug Seltene Erden und kritische Metalle um den weltweiten Bedarf abzudecken und um die alle 30 Jahre n√∂tige Auswechslung der Systeme zu gew√§hrleisten m√ľssten wir ein gigantisches Recyclingsystem erschaffen das ein Recycling quasi ohne Verluste gew√§hrleisten k√∂nnte, ansonsten w√ľrde das ganze Projekt ja schon im ersten Wechselzyklus mangels Material scheitern.

Mit der Fusionsenergie lie√üen sich diese ganzen Probleme m√∂glicherweise umgehen, doch ob es eines Tages wirklich einen funktionierenden Reaktor geben wird ist immer noch v√∂llig offen. Auch der letzte sogar zun√§chst vielversprechende Reaktor der NIF 2009 scheiterte 2024 und wurde wegen einer fehlenden Perspektive auf minimale Forschung gesetzt. Die prim√§re Mission des NIF war es, das Verhalten von Materialien unter Bedingungen zu testen, wie sie bei einer Kernwaffenexplosion auftreten (Deutscher Bundestag Drucksache 20/14352). Statt in 2025, wird ITER erst in Jahr 2034 f√ľr den Testbetrieb fertiggestellt sein. Die ersten echten Fusionsreaktionen mit den Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium als Brennstoff werden sich damit ebenfalls verz√∂gern und nicht vor 2039 starten. Aber auch dieser gigantische Reaktor wird niemals Energie liefern,

Bis tats√§chlich ein funktionierender Reaktor ans Netz gehen k√∂nnte w√ľrden, wenn √ľberhaupt, weiterhin noch mindestens hundert Jahre vergehen. Die aktuellen Klimaprobleme lassen sich mit Fusionsenergie nicht l√∂sen.

Ein Lösungsansatz der funktionieren könnte

Der erste funktionierende Parabolspiegel mit Stirlingmotor und einem Generator zur Spannungsgeneration wurde schon um 1900 herum gebaut. Die Technik ist bekannt, funktioniert, ist hinreichend effizient und sehr einfach aufgebaut. Anlagen mit Parabolspiegel lassen sie mit herk√∂mmlichen Motoren betreiben, es braucht dazu kein Neodym. Die Steuerung ist denkbar einfach und l√§sst sich mit einem einzigen Notebook pro Feld realisieren. Solche Anlagen sind extrem langlebig und lassen sich bei guter Wartung und Pflege √ľber hundert Jahre lang betreiben und anschlie√üend zu mindestens 95% recyceln.

Der Aufbau der Anlagen ist technisch einfach und kann schnell realisiert werden die Aufbauzeiten in den W√ľsten sind sehr kurz, in der Regel betragen diese nur 3 Jahre und die Anlagen liefern von Anfang an Energie.

Durch eine weltweite Standardisierung der Parabolspiegel in drei oder vier verschiedenen Gr√∂√üen k√∂nnten diese oder ihre Teile √ľberall auf der Welt stattfinden und von jedem Techniker √ľberall auf der Welt repariert und/oder gewartet werden, lie√üen sich die Kosten, gegen√ľber einer individuellen Fertigung, erheblich senken.

Durch die Verteilung der Anlagen √ľberall in den W√ľsten der Welt die f√ľr die Energieerzeugung geeignet sind und durch die Kopplung aller Anlagen (auch Wind, Wasserkraft, Geothermie und Photovoltaik) zu einem internationalen Energienetzwerk lie√üe sich relativ einfach eine 365 Tage und 24 Stunden Energieversorgung realisieren.

Energiespeicherung kann in den W√ľsten relativ einfach via W√§rmespeicher realisiert werden so, dass die Anlagen auch nachts noch Energie liefern k√∂nnen. Gro√üe Batteriespeicher w√ľrden so entfallen.

Durch die Kombination mit einem internationalen Wassernetzwerk gespeist aus Salinen-Entsalzungsanlagen an den K√ľsten, also aus den Ozeanen lie√üen sich nur diverse notleidenden Grundwasserreservoirs auff√ľllen, sondern auch Wasserstoff √ľberall auf der Welt in kleineren Anlagen vor Ort erzeugen und in lokalen Niederdruck-Netzwerken zu den Haushalten verteilen. Industrieanlagen k√∂nnten je nach Bedarf, ihren eigenen Wasserstoff erzeugen.

So ließen sich die aktuellen Probleme mit der Erdoberflächenerhitzung wohl auch nicht mehr lösen aber immerhin auf einem hohen Niveau stabilisieren.

Die Zeit arbeitet gegen uns

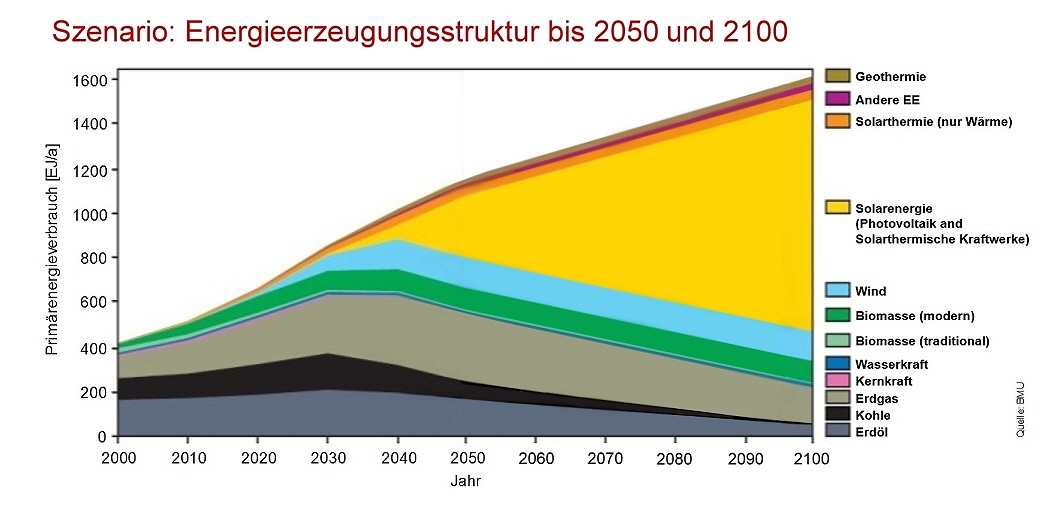

Eine Grafik des Bundesministeriums f√ľr Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit in Deutschland zeigt eine signifikante Steigerung der Solarenergie ab 2040 an und geplant wird hier tats√§chlich schon mit Solarthermischen Kraftwerken die dann selbstredend nicht in Deutschland stehen k√∂nnen, auch wenn bis dahin in Deutschland, im Sommer, schon mal Temperaturen um die 50¬įC herrschen k√∂nnten, sondern eben in einer W√ľste. Denn wie schon dargelegt, dieses Wissen ist also auch den Regierungen bekannt, kann sich Europa auf gar keinen Fall nur mit Windr√§dern und Photovoltaikanlagen versorgen, es muss in Kooperation mit Afrika gehen und dort Solarthermischen Kraftwerke errichten.

Allerdings soll dies wohl erst ab 2050 bis 2100 stattfinden. Die meisten M√∂glichkeiten an Erzeugungsarten sind bis dahin komplett ausgesch√∂pft und werden nicht weiter ausgebaut. Leider gibt es auch in den Berechnungen des BMU auch im Jahre 2100 weiterhin √Ėl und Gasverbrauch, was im Umkehrschluss schon bedeutet das die bis 2050 ausgerufene Null-Emissions-Ansage nur langatmiges, inhaltsleeres oder wirres Gerede ist, in Wirklichkeit ist ein Emissions-Null noch nicht einmal f√ľr 2100 geplant.

Jedem muss spätestens jetzt, wo Starkregenereignisse, Brände und Erdbeben plötzlich exponentiell ansteigen, bitte seien Sie so gut und sehen sie sich das auch auf: www.internationalworkgroup.com an, klar sein das uns keine Zeit bleibt erst 2050 damit an zu fangen Solarthermischen Kraftwerke zu errichten, der richtige Zeitpunkt ist jetzt, sofort und mit Hochdruck.

Index Basis W√ľsten-Elektrizit√§t Weltw√ľsten Elektro-Netzwerk Erzeugungsarten Vergleich Wassernetzwerk Wasserstoff Neue Industrie Gr√ľne St√§dte Energiewende Impressum